COLOMBIE

Montería

Le poète de la rue

Le cœur de la ville de Montería recèle une étouffante animation.

A l’heure méridienne, je déambule dans le quartier du marché, où les éventaires de fruits se chevauchent sur les trottoirs bondés, en période de fêtes. Des magasins illuminés, des musiques entraînantes hurlent dans les rues. Les passants sont ahuris. Je me fraye un chemin tant bien que mal parmi la foule. Je croise, roulottes de viandes, marchands à la sauvette de cigarettes ou de bonbons et mendiants. Je quitte l’agitation suffocante et longe une promenade près du fleuve, où ici et là, cafés et échoppes bordent la rive. De vastes arbres ombragent l’allée où sur le faîte des arbres, des singes marrons glissent des branches. De gigantesques iguanes aux teintes verdâtres dévorent des feuilles de laitues, déposées par les passants et leur allure étrange attire les enfants. Je marche avec lenteur et m’arrête devant une roulotte de limonade et de sucreries. Un homme aimable m’accueille avec lumière et me dit qu’il est poète. Son prénom est Nando. Il me sert une boisson et je m’assois à l’ombre. Avec une voix suave, il raconte qu’il aime la philosophie et se plaît à écrire sur le sens de l’existence. A mon étonnement, il connaît Baudelaire, Verlaine et Rimbaud dont il admire le voyage intérieur et la découverte de réalités parallèles. Il me confie que les paradis artificiels peuvent quelques fois, aider les poètes à ouvrir des portes psychiques, verrouillées. Son regard est rayonnant et c’est un plaisir de l’écouter.

Il me révèle que mon aura est lumineuse et que c’est un cadeau de Dieu, de dégager le bonheur. L’inspiration me sera offerte avec ce don-là ! Je le remercie du compliment. Dans un désir de partage, Nando sort d’une mallette, ses poèmes. Entre deux clients, il me lit avec lenteur, comme s’il parlait à une enfant, les rimes comme des notes, dans un espagnol enchanteur.

Il raconte l’histoire d’un homme qui rêve avant de s’endormir. Ses visions du passé le hantent, il ne peut les enfouir. Elles lui apparaissent comme un tigre. Mais les visions du futur le dévorent encore davantage. Ce sont des fauves qui l’attaquent sans relâche car ils préparent son esprit à une métamorphose. Maintenant, l’homme doit se lever et écouter ses songes. Mais l’homme a peur encore et se rendort. J’écoute Nando avec émotion et me dis que vraiment les rencontres sont extraordinaires. Je suis de passage dans cette ville grouillante où je pensais ne faire connaissance avec personne.

Il me souhaite une belle route d’écriture et me serre la main chaleureusement. Le soleil rougeâtre glisse sur le fleuve. Des larges péniches reposent sur les berges jaunes et mon regard se perd dans mes pensées.

Taganga

Le bonheur du Vagabond

Sur la route de Santa Marta, se dessine des hauteurs, une plage surplombée par des monts asséchés. Des plantes jaunâtres brillent comme des pyramides sous le soleil de midi. De hauts cactus s’égrènent, ici et là, au hasard des roches et offrent une vision exotique. Au loin, l’eau azur semble irréelle. J’embrase cette vision d’une beauté de tableau. Taganga est un ancien village de pêcheur, dans une baie cerclée de montagne d’or. Sur la grève, reposent des barques délavées par les marées. Les maisons sont colorées. Il y a des gargotes de fruits frais. Je déguste un jus de maracuja alors qu’un vent terrible tourbillonne et soulève la poussière jusqu’aux toits des maisons. Les passants se camouflent le visage derrière des tissus. Des images du Maghreb me reviennent en mémoire : des montagnes peuplées de chèvres aux portes du désert où des nomades enturbannés voyagent à dos d’âne sous des rafales de vent de sable.

Après le village, il y a un sentier qui grimpe à l’assaut des monts d’or. Il plonge sur une plage de pêcheurs où dorment des tas de filets et des barques échouées sur le sable. Des odeurs de sel se lèvent. Quelques hommes somnolent à l’ombre d’acacias tandis que des enfants chevauchent des troncs morts en grelottant sous un vent frais. Au loin, les maisons blanches de Taganga scintillent dans l’aveuglante lumière. Je retourne au village. Dans l’allée principale, des artisans se sont installés et sur des nattes, présentent leur création. Je fais la connaissance d’Antury, un jeune artiste de Bogota qui sillonne la Colombie, comme un troubadour, avec son ballot de marchandises. Il porte un chapeau aux couleurs rasta sur de longs cheveux noirs et des lunettes de soleil. Il s’adresse à moi avec une tranquillité qui m’attire et naturellement, je viens m’asseoir près de lui.

Il m’invite à contempler des bijoux en macramé, ornés de pierres précieuses et qui ressemblent à des décorations ancestrales. Antury, avec gaîté, me confie :

- « Ce que je fabrique, lorsque je suis inspiré, est porteur de sens et d’énergie. Les idées sortent mieux, les œuvres sont plus esthétiques. Je les crée avec mon cœur et tout devient fluide comme une rivière. D’ailleurs, si tu choisi une pièce, celle qui te plaît le plus, ce sera sans aucun doute, celle que j’aurais créé en lien avec l’univers. L’art n’est qu’une matérialisation de l’amour, un hommage à la Pacha Mama, la terre mère qui nous a tous crée et qui nous offre la vie ! »

Antury me regarde derrière ses verres feutrés et m’avoue qu’il aime me parler. Au fil de la conversation, d’autres artisans, vêtus de haillons indous et de foulards tressés, font une ronde autour de nous. Je demande à Antury :

- « Comment fais-tu pour rencontrer l’inspiration ? »

Il laisse résonner la question, regarde autour de lui, ses amis qui l’écoutent avec attention et lance :

- « L’atmosphère est très importante. Plus elle est positive, plus mon esprit se sent libre de voler ici et là. Parfois, fumer ouvre les fenêtres de mon âme et tout semble couler à travers moi. Bob Marley raconte le lien de la plante magique avec Dieu, Yah, et comment l’homme rencontre le divin en fumant. Sur ma route, il y a des muses aussi, des femmes ravissantes qui capturent mon cœur et qui transforment mon art ! »

Quelques passants s’arrêtent et achètent des bijoux. Nous brisons le cercle et chacun reprend sa place initiale.

Antury me sourit et me glisse à l’oreille :

- « Tu vois, c’est une énergie. Il y a des vibrations qui se dégagent de notre conversation et cela attire les gens. D’ailleurs, nous, les artisans, nous ne sommes jamais en compétition. Si l’un commerce à vendre, c’est un présage de bon augure pour tout le groupe. Les indigènes brûlent les branches d’un arbre sacré, le « Palo Santo », et parfument les lieux comme signe de protection et de prospérité. Cette force de lumière te reviens toujours !» , lance-t-il, en égrenant un petit rire joyeux.

Je regarde mon ami et me sens soudain émue. Qu’il est riche d’être si proche en pensée, venant de l’autre bout du monde. Je lui demande :

- « Raconte-moi ton voyage ! »

Antury me contemple un instant, avec étonnement.

- « Ma vie est un voyage ! lance-t-il avec emphase. Depuis des années, je vis sur la route. Au hasard de rencontres, m’installe dans un village, sur une montagne ou dans une cité, le temps de créer, d’aimer et de m’imprégner puis repart vers l’inconnu ! »

- « Ce n’est plus un voyage, c’est un art de vivre ! » dis-je, pleine d’admiration.

Antury sourit et dit :

- « Je ne sais vivre autrement. C’est là que je me sens heureux. Le bonheur du vagabond n’a pas de prix ! »

Je le serre dans mes bras, au bord des larmes, lui souhaite un merveilleux voyage et le quitte, le cœur gonflé d’énergie.

Riohacha

La lagune aux flamants roses

Je fais halte à Riohacha, la capitale de la Guajira, qui ressemble à une petite bourgade de province, débordante d’animation. Les peintures murales publicitaires m’enchantent. Sur le pas des portes, les habitants jouent aux dominos sous une musique ahurissante qui colore les feux du soleil couchant, d’une touche poétique. La croisette qui longe la mer, est peuplée d’artisans.

Des indiens wayu, vêtus de tuniques sur lesquelles de grandes fresques sont peintes, créent des bijoux ou des sacs en crochet.

Une indienne adorable, Mariolis, âgée de 9 ans attire mon attention. Son sourire est d’une félicité rare et son regard perce le cœur comme celui d’une prophétesse. Avec une sorte de conscience enfantine, elle me demande si je suis heureuse. Je la regarde interdite, m’assoie à ses côtés tandis qu’elle fait un ourlet sur une robe traditionnelle confectionnée par sa mère. Nous bavardons comme des grandes et elle me raconte sa vie. Je la prends dans mes bras, lui offre à boire et elle de me caresser à son tour comme une sœur. Ces instants de tendresse sont précieux alors qu’une foule agitée déambule le long de la promenade. D’autres indiennes nous encerclent et me contemplent avec curiosité. Eva et Johanis me montrent leur habit peint comme des tableaux. Je plonge dans leur regard profond et elles me prient de rester près d’elles comme dans un rêve. Je les embrasse à n’en plus finir, puis suis la foule qui fait des va et vient devant les étals. Au bout de l’allée, il y a des gargotes qui vendent des ceviches de poissons et des fruits pressés. Je dîne dans la rue.

La nuit qui vient caresser les palmiers de la plage. Une famille m’offre une glace à la coco dans un sourire. A l’aube, je me dirige en taxi collectif vers la plage de Camarones, près de laquelle se trouve une lagune aux rives sauvages. La route qui mène jusque-là s’enfonce dans une brousse aride. Un désert de rocailles et de poussière s’étire à perte de vue. Au cœur de cette monotonie désolée, quelques buissons de ronces, attirent le regard. Des chèvres gambadent et sous les acacias quelques femmes reposent avec une nonchalance africaine. Des cabanes de bois s’égrènent ici et là sous la torpeur. Le vent soulève des nuages de sables. Je me crois à Dori dans le Sahel au Burkina Faso.

Ces similitudes, à l’autre bout du monde me fascinent. Soudain, une lagune claire apparaît, et adoucit l’image brutale d’un océan de sable. Des barques aux voiles artisanales gisent à terre. Des pêcheurs aux visages tannés par des centaines de soleils, attendent les visiteurs pour un tour de lagune. Les rives généreuses abritent pélicans et flamants roses. J’embarque dans une de ces barques avec une famille colombienne. Le marin et son fils déplient une voile faite de sacs de riz et de farine cousus ensemble, comme un patchwork. La barque paraît immobile tant la traversée se fait avec lenteur. Parfois la coque cogne un banc de sable et le marin de nous révéler qu’on vient de rencontrer une île souterraine. L’homme et son fils se mettent à l’eau, et pendant que l’un pousse, l’autre avance, à l’aide d’une grande perche de bois. L’image est singulière, cette lagune géante dans laquelle on peut marcher jusqu’à l’infini. Sur les berges lointaines, il y a des flamants roses qui picorent joyeusement. Et le petit marin de courir vers eux pour les effrayer et qu’ils prennent leur envol.

Le ciel se colore d’une harmonie indicible et rosâtre. Notre barque est en joie. Les enfants à bord, poussent de cris. J’admire leur frimousse éblouie. Le premier ressemble à un indien, un autre à un espagnol et la petite, à une africaine. La grand-mère me dit que c’est l’image de la Colombie, un métissage de centaines de générations. La béatitude s’empare de moi. Nous touchons terre sous la brûlure solaire. Des cabanes de planches peuplent la berge où quelques enfants nus courent après des chèvres. Nous prenons un verre sous un toit de branchages et bavardons avec légèreté. Cette nature est exquise. J’aime ce voyage fait d’instants éclatants et embrase la vie jusqu’au ciel.

Village de Guane

Le chemin de la mémoire

A Barichara, on me parle d’un sentier qui serpente à flanc de montagne vers la vallée profonde jusqu’à Guane, un hameau du même nom que la tribu indigène dont le langage et les rites sont tombés dans l’oubli. Je déambule, au cœur de ruelles comme un décor de cinéma, vers les sommets, à la recherche du chemin. Je grimpe vers le plateau de sable jaune qui surplombe un vide grandiose. Des reliefs bleus apparaissent comme des ombres, dont les pics trouent les nuages aux teintes violacées. Les contrastes se dissipent dans la lumière blanchâtre. Des falaises, je le distingue le sentier, qui dégringole vers la plaine onctueuse et fumante. Je poursuis la route sur le plateau insolite. Une jeune fille est affalée à l’ombre d’un mirador, le regard perdu dans le lointain. Son expression mélancolique et ses yeux dans le vague, me donnent l’impression d’une héroïne romantique au bord du gouffre. Je m’adresse à elle d’une voix feutrée sans vouloir la brusquer. Comme je m’y attendais, elle me révèle que son cœur s’est brisé. Sa fragilité m’émeut. Elle dit que la force insondable des montagnes guérit. Ici, il n’y a que le mugissement du vent et le cri strident des vautours. Soudain, me vient une idée de partager avec elle le Palo Santo qui purifie l’aura et clame les esprits. Nous nous barbouillons de volutes parfumées comme un rituel de chance.

La jeune fille à troqué son masque des mauvais jours contre une excitation mutine. Je descends le chemin de pierres qui fend la vallée verte et ombragée. Des murs de pierres délimitent les champs, qui reposent comme abandonnées, au pied des raides falaises. Je croise un bouc attaché à un piquet. La route se poursuit dans la plus grande des solitudes. Comme par enchantement, je débouche sur une ferme de livre pour enfants. Une maison de bois sous une tonnelle, décorée de pots de fleurs et de plantes grimpantes. Sous l’éclatant soleil, brillent des feuilles des maïs, desséchées et jaunâtres. Une femme aimable et boiteuse m’accueille. Je m’installe à l’ombre, lui commande un soda pendant qu’elle déballe, des sacs fabriqués à la main en fibres naturelles. Le travail est raffiné, les couleurs attrayantes. Un homme édenté et ivre surgit du dedans, et lance des boutades d’une forte voix, Il a l’air hagard et les yeux vitreux. La dame me remercie de ma visite tandis que le vieux marmonne, dans je ne sais quel dialecte, une prose d’alcoolique. Je passe mon chemin, me retourne et embrase cette vision. La maisonnette se découpe à l’ombre des sévères monts.

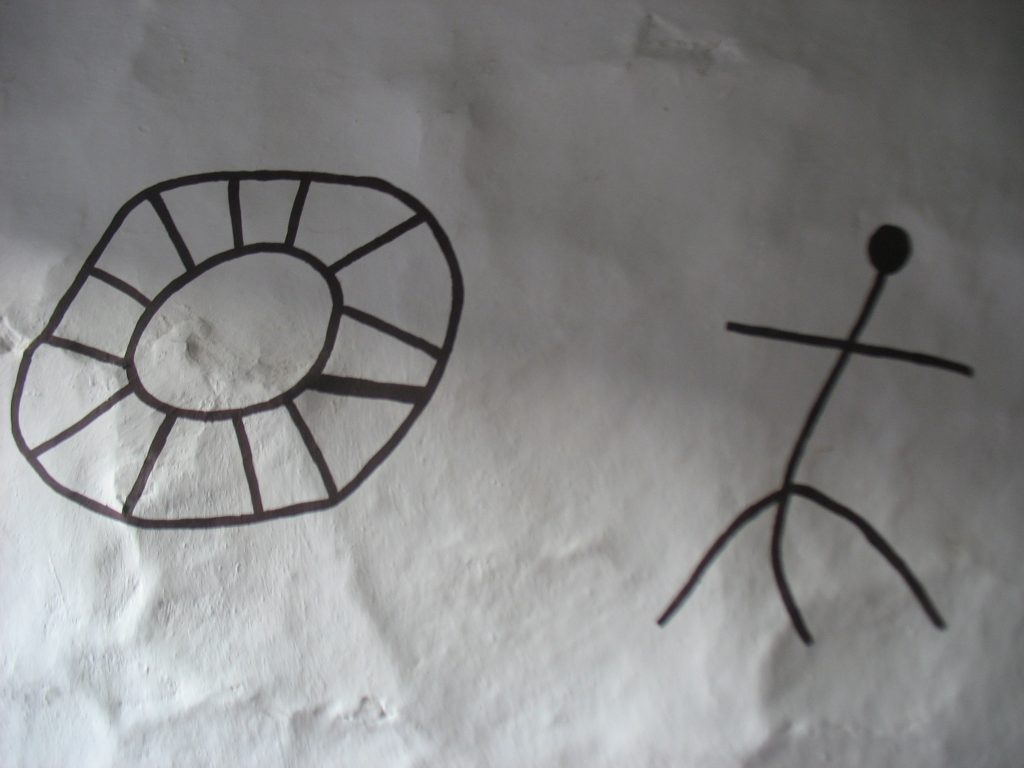

Au bout du sentier de pierrailles, il y a le village de Guane, le plus ancien de la région. Des venelles pavées débouchent sur la vieille église. Je découvre dans le patio, des reproductions de peintures rupestres. Sur les murs blancs, figurent des symboles géométriques fascinants dont on a perdu la trace. La serveuse du café, une femme joviale, me conte que malheureusement presque personne ne connaît la signification des idéogrammes Guane. Le langage tout comme les rites et les chants, a sombré dans l’oubli. Au fil des ans, la tradition orale a fini par s’éteindre. Les reproductions de peintures ancestrales sont une façon de faire revivre des traditions. Je contemple les murs habillés de lézards géants, de formes circulaires, de personnages primitifs. Je la remercie. Au coucher du soleil, je me dirige vers la porte sculptée de la place du village, qui abrite le musée. Une dame au sourire passionnée m’ouvre, et referme derrière moi à double tour.

Des fossiles gigantesques d’animaux marin, reposent dans une douce pénombre. Je contemple, ébahie, les langoustes, les arbres, les excréments de dinosaures, que cent vingt millions d’années, ont transformé en pierre. La dame me conduit maintenant dans la salle qui renferme des objets millénaires de la culture Guane. Je m’arrête devant des bols rituels qui servaient aux célébrations mortuaires. Une frise noire borde le cercle. La dame me révèle que le dernier hommage au défunt est une fête car les indiens Guane ne croient pas à la mort. L’âme du défunt est en voyage. Cela me rappelle la version égyptienne de la mort. Des éclats rosâtres de soleil pénètrent dans l’obscure pièce, comme pour rappeler la vie. Je sors à la lumière feutrée. La blanche église baigne dans l’oranger. Au loin, les montagnes rouges vivent leur dernier sursaut. Une lueur crépusculaire embrase l’horizon. Je monte dans le dernier bus qui dévale la montagne noirâtre.

San Gil

A travers l’art guane

Je m’installe dans un bistrot pour écrire, mais quelque chose me dit de me rendre à la casa de la cultura, à deux pas. Une femme élégante, me propose de rouvrir la salle du musée qui, abrite objets et créations guane. Aux murs sont accrochés des iconographies guane aux symboles subtils et mystérieux. Il y a des représentations de la grenouille-lézard, à tête humaine, qui semble toute aplatit sans profondeur ni perspective, des bonhommes, les mains en l’air qui s’apparentent aux personnages peints par les enfants, et aussi, des formes circulaires qui paraissent inachevées, Je demande à mon guide si la signification de cette cosmogonie s’est perdue ou si quelques chercheurs ont su déchiffrer ce langage lointain.

A ma grande surprise, elle me révèle que le personnage principal, la grenouille-lézard, une divinité très vénérée, est un symbole de fécondité, de fertilité et de prospérité. Elle représente aussi la fête qui indique la fin des récoltes et favorise la pluie. L’oiseau abstrait indique le perroquet, symbole de la profondeur et de liberté. Les multiples apparitions de formes solaires indiquent l’astre adulé, qui offre lumière et chaleur. Les formes répétées sont les cycles, le mouvement des choses, la vie et la mort. Nous poursuivons la visite. Quelques urnes funéraires luisent à l’ombre d’une tombe reconstituée. Des fresques ocres décorent les pots de terre cuite, qui gardent les cendres du défunt. Dans une niche souterraine, les urnes étaient déposées ainsi que toutes les possessions de la vie terrestre du mort. Bijoux, parures, vêtements, éléments de cuisine étaient disposés dans une tombe circulaire dont un simple trou était visible de l’extérieur. J’apprends que les caciques, les chefs spirituels, étaient enterrés avec femmes et enfants, qui allaient l’accompagner dans ce grand voyage. Plus loin, sont exposées des œuvres contemporaines, faites de terre sablonneuse, aux tons riches et chauds. Elles imitent les peintures guane. Mon guide me fait remarquer la variété des teintes naturelles qui proviennent toutes de l’état du Santander. Le dégradé harmonieux et les nuances rappellent la matière, la terre, le feu. Comme si elle déclamait un poème, la femme récite les légendes devant les toiles qui indiquent la provenance des sables :

Tierra Negra de Guane

Tierra rosada de Piedecuesta

Tierra naranja de Villanueva

Tierra amarilla de Barichara

Tierra gris de guane

Tierra blanca del canon del Chicamocha

Tierra crema de Los Santos

Une fois la visite achevée, je fais un tour d’horizon et m’imprègne doucement des vestiges fascinants de ce peuple disparu. Des rais solaires pénètrent cette tendre pénombre et indique l’heure crépusculaire. Je me recueille devant une représentation de la grenouille-lézard et lui demande de continuer mon voyage pour l’éternité.

Villa de Leyba

Un soir de fête

La route de Tunja est époustouflante. Elle serpente au travers un océan de montagnes tantôt orange, tantôt sombre où ici et là s’encadrent des carrés de champs cultivés d’un vert luisant, sur lesquels se découpent des fermes romanesques. Une vue spectaculaire s’étire après chaque virage. J’arrive à l’heure crépusculaire au cœur de cette cité antique qui me subjugue. La place centrale faite de pierres brutes qui tapissent le sol, est impressionnante. Elle s’étale avec démesure et son dénuement a quelque chose de primitif. Il n’y a pas un arbre, un banc, rien que des pierres inégales autours desquelles trônent sous des arches, des bâtiments ravissants qui abritent musées et cafés. On me dit que c’est la place la plus vaste de toute l’Amérique du Sud. Le soleil glisse des montagnes obscures contre lesquelles est blottit le village et cette vision verticale d’immensité est d’une pureté extrême. De blanches lueurs ont l’air d’embraser la pâleur de l’église. Un tourbillon de feu descendu de l’horizon se fond sur les blanches bâtisses avec une touche d’absolu. Mes pas me conduisent à travers les ruelles où sous un patio fleuri et parfumé, des peintres croquent le visage des passants.

L’un d’entre eux m’invite à prendre un café et une pâtisserie. Il laisse reposer son chevalet pour un moment de détente. Nous bavardons avec humour de l’art, de la vie, du monde qui nous entoure. La nuit vient avec le froid des montagnes. Une musique enivrante m’attire à l’intérieur d’une cour décorée d’une fontaine et d’un oranger. A l’étage se trouve un restaurant au style vieillot chic. Un concert de musique populaire au rythme entraînant se donne malgré les coupures d’électricité. Le chanteur nous fait voyager sur des ballades qui dépeignent les variations de l’amour. Des chandeliers sont disposés sur les tables et offrent une dimension poétique à la nuit. Un couple, une américaine et son jeune époux colombien entouré de leurs amis, m’invitent à partager un vin chilien. Nous rions au fil de l’ivresse et des bouteilles qui se vident.

Mary se lève sur une impulsion formidable et nous offre un blues acapela, fortement applaudit par le public. Elle sort soudain sa flûte traversière et improvise avec le chanteur que cette surprise enchante.

Dans la nuit fraîche, nous sortons danser à la terrasse d’un café qui diffuse une salsa à fort volume. Le décor nocturne de la place, dévorée par l’ombre des raides montagnes que la lumière des réverbères adoucit, est à couper le souffle. Dans la fraîcheur ventée, nous dansons la salsa. La félicité ne nous quitte pas. Mary se confie à moi comme une sœur avec la spontanéité qu’offrent les rencontres éphémères. Elle vit ici, 6 mois par an, avec son bel époux de 20 ans son cadet. Avec une excitation enfantine, elle dit qu’elle a trouvé son paradis, un amour sublime après bien des déboires et une maison tout en haut de la colline avec l’horizon à portée de main. Ses yeux brillent d’un bonheur plein, une bénédiction qu’elle savoure après bien souffrances. Je la contemple. Elle me rappelle ma mère. Une vitalité rare, mêlée d’un rayonnement qui se propage comme une onde. Elle communique l’espoir et l’avenir apparaît comme un arc en ciel. Nous nous enlaçons avec des larmes aux yeux. Je regagne le patio de ma posada à l’heure tardive où les rues ne sont que ténèbres et silence, et m’écroule d’une délicieuse fatigue.

Cascade de la Periquera

Le maître des lieux

La Periquera est un lieu fantastique où 7 cascades se succèdent dans une vallée sombre que de sévères monts encerclent. De bon matin, je marche seule sur un sentier de terre qui me conduit vers les chutes sauvages. D’immenses roches, l’eau dégringole et fait trembler la forêt obscure dont la densité ferait presque peur si je ne pouvais sentir le pouvoir bienfaisant des cascades. La puissance de l’eau semble purificatrice. Le sentier débouche sur un plateau à l’à pic de hautes falaises. Une plaine gigantesque s’ouvre comme une cuvette et à l’horizon se dessinent d’inaccessibles montagnes couleur vert de gris. La paix est absolue et le silence devient presque lourd, seule dans ce décor insolite. Je dévale le chemin jaune jusqu’au pied de l’ultime cascade que je visite. Il me semble qu’il en manque une, la septième mais de traverser le fleuve à gué sur des pierres mouvantes dans le courant pour rejoindre des escaliers creusés à flanc de falaise, me paraît de la folie. Je me recueille au cœur de cette solitude grandiose. La force des éléments semble me parler. Les pieds dans l’eau glacée, je sonde mon cœur et écoute la voix du chemin. Le ciel tourne au noir. Je regagne le café à l’entrée du site avant qu’éclate un terrible orage. Le ciel se crève et une pluie insensée inonde la terre.

Quelques promeneurs juste arrivés et ruisselants regagnent l’abri à la hâte et grelottent en attendant la fin de l’averse. Il m’est impossible de regagner la route bitumée de Villa de Leyba. Aussi, j’attends que la fureur des cieux s’apaise. Un Monsieur élégant vêtu d’un poncho de laine et d’un borsalino, déjeune sur la terrasse humide en plein vent. Son allure me fascine. La serveuse me dit que c’est le propriétaire des lieux dont le domaine s’étant jusqu’aux cascades. Le monsieur vient me parler.

Avec un sourire radieux, il me confie que depuis 4 générations, ce site d’exception appartient à sa famille et que c’est un honneur d’être le gardien d’un tel paradis. Il est très sympathique et m’annonce qu’il se rend à Villa de Leyba et qu’il peut me déposer à destination. Il pleut des cordes. Nous sautons dans la voiture et roulons sur une route qui zigzag dans la montagne jusqu’à Gachantiva où nous prenons un verre avec une pâtisserie dans une cafétéria vieillotte et enchantée.

Francisco se présente à moi avec une tendresse paternelle et me confie qu’il a la chance de vivre dans un endroit béni où des forces ancestrales opèrent dans le secret du temps. Nombreux sont les visiteurs qui sont touchés par la beauté du lieu et qui se sentent soudain allégés de leurs maux et lavés de leurs blessures. Avec les larmes aux yeux, il me confie que les cascades de sa ferme, lui ont enseigné les merveilles divines et la vie spirituelle.

- « Je remercie les Dieux chaque matin face à ce décor fabuleux, je rends grâce à la nature et m’imprègne des forces vibrantes qui se dégagent des eaux. D’être le gardien d’un paradis secret m’a appris l’humilité et il ne se passe pas un jour sans que je prodigue la générosité que j’ai dans le cœur, à un ami, un étranger, un inconnu dans le besoin. »

Il rayonne comme un Bouddha. Ses yeux sombres plongent dans les miens. Je fonds en larme sans trop savoir pourquoi. Son humanité est bouleversante et l’instant, formidable. Je sirote une pony malta en reniflant. Le ciel devient blanc et le vent chasse les masses noirâtres qui crèvent l’horizon. Un bonheur indicible m’envahit. Cet instant de partage furtif entre deux pluies avec un inconnu dans un salon de thé d’un village reculé, m’apparaît la chose la plus précieuse au monde. Tout naturellement après la confidence, nous reprenons la route pour Villa de Leyba. Il m’embrasse comme si j’étais sa fille et me souhaite que toujours la chance m’accompagne.

San Augustin

Un signe sur les tombes

A l’aube, je déambule dans le site archéologique de San Augustin qui recèle sépultures, pierres tombales et stèles funéraires d’un temps reculé. Des personnages géants à l’allure terrifiante ou paisible, trônent entre les arbres et gardent depuis des millénaires les sépultures creusées dans les profondeurs de la terre. Une sérénité étrange envahit le paysage comme un parfum. Ici et là quelques monstres de pierre, aux regards inquiétants protègent le repos éternel des célébrités tombées dans l’oubli. Devant une fosse béante où jadis reposait un corps paré de mille dorures, je m’assieds à l’ombre douce d’un goyavier. La montagne bleue se découpe au loin à la limite du ciel. Un sentiment de grandeur m’envahit. La mort est belle ici. Suave comme un rêve. Les fumées de l’horizon se mêlent doucement aux nuages.

Un silence piquant se lève comme un murmure imperceptible. Je m’avance vers un personnage de pierre dont le regard m’intrigue. Avec une lenteur hypnotique, je contourne la sculpture comme pour ne pas troubler l’harmonie entre les défunts et la montagne puis revient face. Le corps de l’homme est fort, bien campé dans la terre, à l’allure noble. Son buste est décoré d’une parure qui s’étale sur sa poitrine. Son sexe est caché par un fragile tissu. Avec émotion, je contemple la beauté de l’œuvre quand un papillon multicolore se pose délicatement au centre parfait de la sculpture, sur le sexe de l’homme. Dans une danse légère, le papillon tourne sur lui-même et se retrouve la tête en bas.

Je n’en crois pas mes yeux, regarde autour de moi. Il n’y a pas âme qui vive, pas un souffle de vent, juste le soleil qui grimpe dans les cieux et illumine la colline des morts avec une grâce intense qui me tire des larmes. L’instant est absolu comme si les esprits, le ciel et la nature s’était concoctés pour cette mise en scène sensuelle et subtile. Plus loin trône un grand aigle de pierre dans une représentation naïve qui m’évoque la tendresse. L’oiseau mords de son bec la tête d’un serpent qu’il enserre de ses pattes. Je me souviens de ce symbole qui mari le ciel et la terre. L’aigle qui représente l’air, la lumière et la vie rencontre le serpent symbole de fertilité. Doucement, les feuilles bougent entre les arbres, dans cette communion des éléments. Je continue mon chemin sur le sentier qui mène au lieu sacrificiel où dans le lit d’une rivière asséchée repose un champ de roches éparses et dont certaines gardent des restes de peintures ou des sculptures.

Soudain, un crissement aigu dans les feuilles mortes attire mon attention. Sous les feuilles orangeâtes, juste à côté de moi, glisse un serpent noir bleuté dont la longueur m’impressionne. Je pousse un cri. Il semble avoir plus peur que moi et s’enfuit à l’orée de la forêt qui borde la route. Je reste un instant, interdite à le contemple s’enfoncer dans les mousses humides. Ce serpent noir c’est dieu. Il m’est apparu sous cette forme pour voir si j’ai compris. Un gardien alerté par mon cri surgit d’on ne sait où, et vole à mon secours. Toute exaltée, je lui raconte cette histoire. Dans un rire gras, il dit que j’ai de la chance car le serpent était adoré des anciens, on lui vouait un culte tout particulier. Il incarne la sagesse et la connaissance et c’est un signe de prospérité pour qui le rencontre. Je le quitte radieuse et m’en retourne au village.